Voir la table des matières Ne plus voir la table des matières

- Qu’est-ce qu’un airdrop crypto ?

- Pourquoi les projets crypto choisissent-ils les airdrops pour se lancer ?

- Quels sont les principaux types d’airdrops crypto ?

- Trois grandes familles d’airdrops à retenir

- Le succès spectaculaire d’Hyperliquid, modèle des airdrops de 2024

- Comment participer à un airdrop crypto ?

- Les risques réels des airdrops et comment s’en prémunir

- Une opportunité qui demande réflexion et discernement

Recevoir gratuitement des cryptomonnaies directement sur son portefeuille numérique ressemble à une opération promotionnelle trop belle pour être vraie. Pourtant, ce phénomène, appelé airdrop crypto, est aujourd’hui devenu monnaie courante dans l’écosystème blockchain. Véritable outil marketing, il intrigue autant les investisseurs avertis que les simples curieux. Mais derrière ce geste apparemment généreux se cache une stratégie complexe aux enjeux financiers bien réels. Reste à savoir dans quelles conditions ces airdrops représentent une véritable opportunité pour les investisseurs.

Qu’est-ce qu’un airdrop crypto ?

Un airdrop crypto consiste à distribuer gratuitement des jetons numériques, ou tokens, à certains utilisateurs ciblés par une équipe lançant un nouveau projet blockchain. Concrètement, ces tokens sont envoyés directement dans les portefeuilles numériques des utilisateurs sans qu’ils aient à les acheter. Pour comprendre simplement, imaginez un commerçant ouvrant un nouveau magasin dans votre quartier. Afin d’attirer rapidement sa clientèle, il décide d’offrir gratuitement un échantillon d’un produit particulièrement séduisant aux passants. Ceux qui apprécient le produit seront tentés d’en acheter davantage par la suite ou même de découvrir les autres articles disponibles. Naturellement, ces premiers clients vont également parler autour d’eux, ce qui déclenchera un effet boule de neige positif pour l’enseigne.

Dans le monde de la blockchain, l’airdrop poursuit exactement les mêmes objectifs : en distribuant gratuitement des tokens aux utilisateurs, les projets espèrent stimuler votre intérêt immédiat, déclenchant chez vous une envie naturelle d’utiliser davantage la plateforme associée ou même d’acquérir des jetons supplémentaires par investissement direct. Cette approche permet ainsi aux projets blockchain de construire une communauté solide et active dès leur lancement, élément essentiel pour s’imposer durablement dans l’écosystème très concurrentiel des cryptomonnaies.

Pourquoi les projets crypto choisissent-ils les airdrops pour se lancer ?

Comme nous l’avons déjà évoqué, les airdrops permettent aux nouveaux projets blockchain d’obtenir une visibilité immédiate et de rapidement mobiliser une communauté d’utilisateurs. Oui, mais concrètement, pourquoi ces équipes privilégient-elles cette méthode plutôt qu’une levée de fonds classique ou une campagne publicitaire traditionnelle ?

Pour mieux comprendre, il est intéressant d’évoquer une autre méthode populaire dans le secteur crypto : l’ICO (« Initial Coin Offering »). Lors d’une ICO, un projet blockchain propose ses jetons à la vente dès le début, cherchant ainsi à récolter des fonds auprès d’investisseurs prêts à parier financièrement sur son avenir. Contrairement à l’airdrop, l’ICO implique un investissement initial obligatoire, ce qui restreint d’emblée le public potentiel aux personnes déjà convaincues ou prêtes à prendre un risque financier immédiat.

L’airdrop adopte une approche fondamentalement différente puisqu’il ne demande aucun engagement financier au départ. Pour un projet encore inconnu, il s’agit d’une manière efficace d’inciter les utilisateurs à tester ses services et de roder le fonctionnement de sa plateforme auprès d’une large communauté. Mais l’airdrop n’est pas réservé aux nouvelles cryptomonnaies. Même des projets déjà bien établis peuvent y avoir recours pour renforcer leur notoriété, récompenser la fidélité de leurs utilisateurs existants ou encourager une nouvelle vague d’adoption. Distribuer des jetons supplémentaires permet par exemple d’inciter les investisseurs à conserver leurs avoirs ou à s’impliquer davantage dans l’écosystème.

Dans les deux cas, l’engouement suscité par ces distributions attire l’attention des grandes plateformes d’échange, qui y voient un signe de dynamisme et de forte demande. Cette reconnaissance par les exchanges contribue ensuite à renforcer la liquidité du token et à lui assurer une meilleure visibilité auprès du grand public crypto.

Quels sont les principaux types d’airdrops crypto ?

Les airdrops ne se ressemblent pas tous. Chaque format poursuit un objectif précis et son nom reflète directement la manière dont la distribution est organisée. Comprendre ces distinctions est essentiel pour savoir reconnaître les opportunités les plus adaptées à votre profil.

Le standard airdrop

Le standard airdrop, comme son nom l’indique, est la version la plus simple et la plus répandue. Les utilisateurs n’ont généralement qu’à fournir l’adresse de leur portefeuille pour recevoir gratuitement les tokens distribués. C’est une forme d’airdrop qui reprend exactement l’exemple évoqué plus tôt avec l’échantillon gratuit offert par un commerçant : vous n’avez rien d’autre à faire que d’accepter, et vous découvrez ainsi le projet sans conditions particulières ou engagement préalable.

Le bounty airdrop

Le bounty airdrop tire son nom du mot anglais « bounty » qui signifie prime. Ici, la distribution est conditionnée à la réalisation de tâches précises, comme partager un contenu sur les réseaux sociaux, rejoindre un canal communautaire ou relayer une campagne promotionnelle. En échange de ces efforts, les participants reçoivent des tokens. C’est un peu comme un concours où l’on gagne des récompenses pour avoir contribué à la visibilité d’un projet. Ce format est souvent utilisé par de jeunes blockchains cherchant à créer rapidement une forte présence en ligne.

Le holder airdrop

Le holder airdrop repose sur la détention préalable d’une cryptomonnaie donnée. Le terme « holder » fait référence au fait de conserver (to hold) ses jetons. Les équipes du projet effectuent alors un snapshot, c’est-à-dire une photographie instantanée de la blockchain, et attribuent des tokens proportionnellement aux soldes détenus à ce moment-là. Par exemple, un utilisateur possédant 500 jetons d’une certaine cryptomonnaie peut recevoir un montant défini de nouveaux tokens simplement parce qu’il fait partie des détenteurs à une date donnée. Cette méthode est fréquemment employée pour récompenser la fidélité des investisseurs existants.

L’exclusive airdrop

L’exclusive airdrop, comme son nom l’indique, se destine à un groupe restreint d’utilisateurs privilégiés. Cela peut concerner les premiers contributeurs du projet, des membres influents de la communauté ou encore des partenaires stratégiques. Le but est de valoriser ceux qui ont soutenu le projet dès ses débuts ou qui jouent un rôle particulier dans sa visibilité. C’est l’équivalent d’une soirée privée où seuls certains invités triés sur le volet reçoivent un cadeau.

L’airdrop sur testnet

Avec l’airdrop sur testnet, les tokens sont distribués en récompense de la participation à la phase de test d’un projet. Les utilisateurs peuvent être invités à essayer une version expérimentale d’une application décentralisée (dApp), à signaler des bugs ou à proposer des améliorations. Ces contributions sont ensuite récompensées par des jetons lors du lancement officiel du projet. C’est une méthode proche des programmes bêta dans le monde des logiciels, où les premiers testeurs reçoivent une compensation pour leurs retours.

Le retroactive airdrop

Le retroactive airdrop, ou airdrop rétrospectif, récompense les utilisateurs pour des actions qu’ils ont effectuées dans le passé sur une plateforme donnée. Le terme « retroactive » fait référence au caractère rétroactif de la récompense. C’est par exemple ce qu’ont fait des projets comme Uniswap ou Arbitrum, qui ont distribué leurs tokens aux utilisateurs ayant déjà réalisé des transactions avant une date précise. Ce type d’airdrop est souvent considéré comme une reconnaissance pour les early adopters qui ont cru à un projet avant qu’il ne prenne de l’ampleur.

Trois grandes familles d’airdrops à retenir

Après avoir exploré les différents formats, il est utile de les regrouper en grandes catégories pour mieux comprendre leur logique. Chaque famille rassemble plusieurs types d’airdrops, et cette classification permet d’identifier rapidement ce que le projet attend des participants.

- Les airdrops par snapshot ; ils regroupent les holder airdrops, où les tokens sont attribués aux détenteurs d’une cryptomonnaie donnée à une date précise, et les retroactive airdrops, qui récompensent les utilisateurs ayant interagi avec un protocole dans le passé ;

- Les airdrops liés à des tâches sociales ; ils incluent les standard airdrops, qui ne demandent que l’adresse d’un portefeuille, les bounty airdrops, conditionnés à la réalisation de tâches promotionnelles, et les exclusive airdrops, réservés à une sélection d’utilisateurs stratégiques ;

- Les airdrops par farming de points ; ils couvrent notamment les airdrops sur testnet, qui récompensent la participation aux phases de test d’un projet, et les programmes d’activité continue où l’on accumule des points convertis ensuite en tokens.

Le succès spectaculaire d’Hyperliquid, modèle des airdrops de 2024

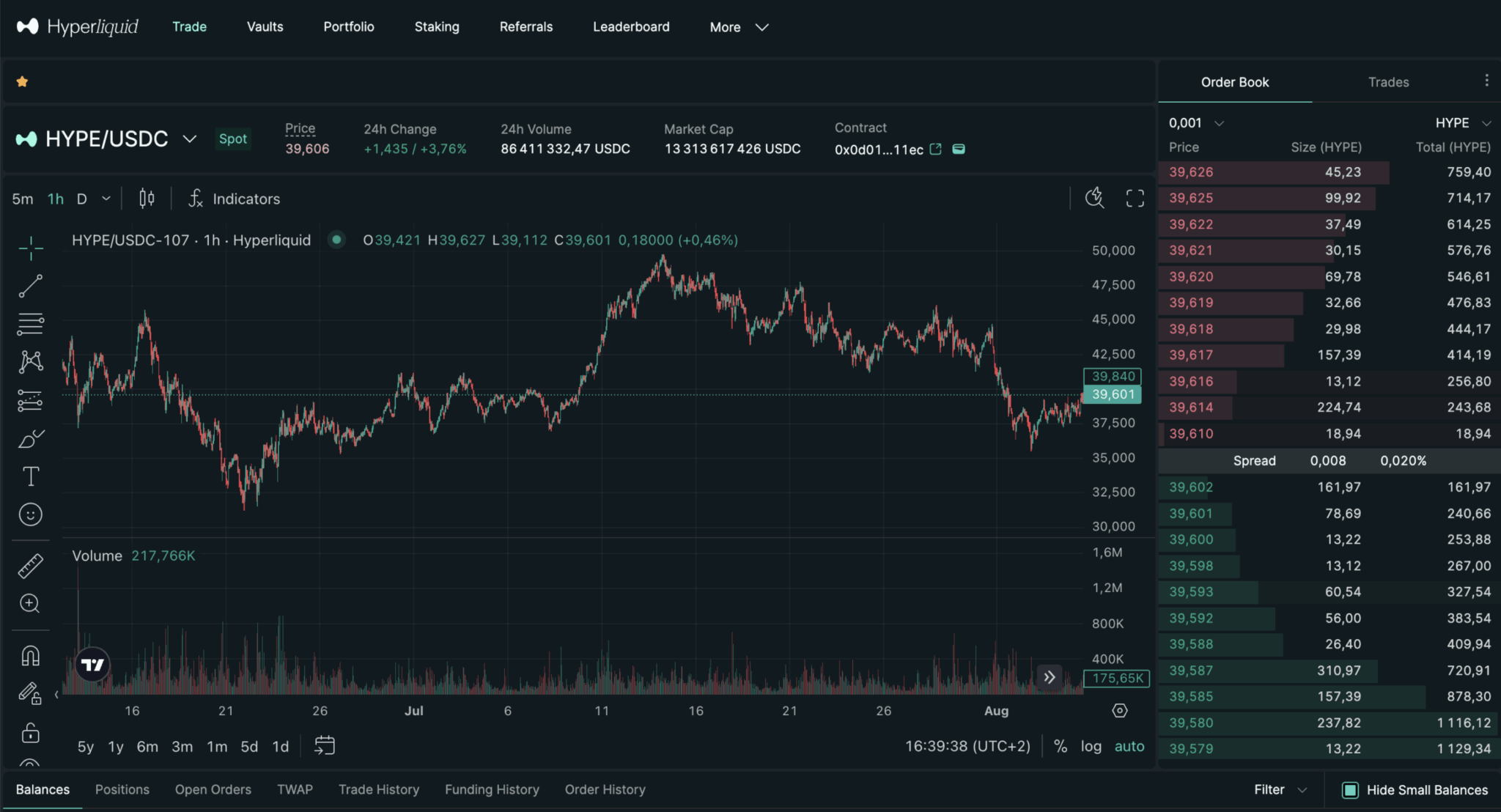

Parmi les réussites récentes, l’airdrop d’Hyperliquid en novembre 2024 est emblématique. Ce projet de finance décentralisée (DeFi) a distribué près de 31 % de sa cryptomonnaie native, le token HYPE, à environ 90 000 utilisateurs ayant participé activement à sa plateforme. Cette stratégie s’est révélée particulièrement fructueuse puisque le jeton, valorisé à environ 3 $ lors du lancement, a rapidement grimpé jusqu’à près de 40 $ quelques mois plus tard, affichant une croissance exceptionnelle de plus de 1 200 % en quelques mois.

Le succès d’Hyperliquid s’explique notamment par sa transparence, sa volonté de récompenser activement ses utilisateurs et sa capacité à éviter la dilution excessive grâce à des mécanismes de rachat réguliers. Ce cas concret prouve que, bien géré, un airdrop peut devenir une opportunité particulièrement lucrative pour les investisseurs impliqués dès les premières heures.

Comment participer à un airdrop crypto ?

Participer à un airdrop implique plus que de simples clics : il s’agit avant tout d’une démarche informée, qui nécessite un minimum de préparation, d’outils adaptés et de discernement face aux offres disponibles.

Pour commencer, il faut savoir où repérer les airdrops fiables. Plusieurs plateformes spécialisées comme CoinMarketCap ou Airdrops.io listent systématiquement les campagnes officielles en cours ou à venir. Les comptes Twitter et Discord des projets concernés sont également d’excellentes sources pour suivre les annonces au plus près.

Ensuite, il est impératif d’être équipé d’un portefeuille crypto non custodial : cela signifie que vous détenez personnellement les clés privées, et non une tierce plateforme. Des solutions comme Metamask, Trust Wallet ou Rabby sont couramment utilisées. Selon les exigences du projet, il peut être nécessaire de connecter ce portefeuille à une blockchain spécifique (Ethereum, Solana, BNB Chain, etc.) ou d’avoir un certain montant de cryptomonnaies pour être éligible.

Le choix de l’airdrop auquel participer doit s’appuyer sur deux critères essentiels. D’une part, la réputation du projet : mieux vaut se tourner vers des protocoles transparents, portés par une équipe crédible, plutôt que des opérations inconnues. D’autre part, l’évaluation du temps requis : certaines campagnes demandent une implication importante, parfois pour des récompenses modestes. Il est donc crucial de privilégier les projets sérieux offrant un bon ratio temps/valeur.

Bien que les airdrops soient accessibles à tous et souvent gratuits, ils demandent tout de même un minimum de connaissances, notamment en matière de sécurité blockchain, pour éviter les fraudes et protéger ses actifs. Participer à un airdrop n’est donc pas réservé aux initiés, mais une vigilance constante est nécessaire pour en tirer un bénéfice réel.

Participer aux airdrops plus simplement via Binance

En plus des démarches classiques, certaines grandes plateformes comme Binance proposent régulièrement des airdrops réservés à leurs utilisateurs. Les détenteurs de BNB peuvent par exemple être automatiquement éligibles grâce à des snapshots effectués sur les soldes détenus dans des services comme Simple Earn ou On‑Chain Yields. Dans ce cas, les tokens distribués apparaissent directement sur le portefeuille Spot des utilisateurs.

Binance propose également des programmes comme le Launchpool, qui permet de staker du BNB pour recevoir de nouveaux tokens, ou encore le Megadrop, qui combine staking et tâches Web3 pour maximiser les récompenses. Ces solutions ont l’avantage de simplifier la participation, puisqu’elles se déroulent dans un environnement sécurisé et contrôlé, sans avoir à multiplier les démarches techniques.

Pour rester informé, il est conseillé de suivre les annonces officielles sur Binance Square ou via les canaux de communication de la plateforme. Les campagnes y sont clairement détaillées, ce qui permet d’éviter les arnaques qui circulent parfois sous l’étiquette d’airdrop.

Les risques réels des airdrops et comment s’en prémunir

Malgré les succès spectaculaires de certains airdrops, comme celui d’Hyperliquid en 2024, participer à ces opérations n’est jamais sans risques. Derrière l’apparente simplicité de la distribution gratuite de jetons se cache une série de défis qui peuvent sérieusement affecter vos résultats si vous n’y prêtez pas suffisamment attention.

Le premier risque, souvent négligé, c’est vous-même. De nombreux airdrops imposent aujourd’hui des missions complexes pour être éligible :

- effectuer des transactions sur des blockchains spécifiques ;

- utiliser des protocoles DeFi ;

- passer par des bridges pour transférer vos fonds ;

- interagir avec des applications en test.

Chacune de ces actions engendre des frais de gas qu’il faut optimiser pour éviter que la facture ne devienne disproportionnée. Si vous ne savez pas comment fonctionnent ces frais, nous avons publié un article explicatif à ce sujet que vous pouvez consulter ici. En réalité, la gratuité est souvent trompeuse : non seulement les frais s’accumulent, mais le temps consacré à ces missions représente également une ressource précieuse. Certaines campagnes exploitent habilement le sentiment de FOMO (la peur de manquer une opportunité), avec des systèmes de points qui incitent à multiplier les interactions. Le résultat peut être beaucoup de temps perdu et de confiance investie, là où ce même effort aurait pu être consacré à des projets plus utiles ou à une formation solide.

Au-delà de l’investissement personnel, la sécurité reste une priorité absolue. Il est fortement recommandé d’utiliser un portefeuille dédié exclusivement aux airdrops. Cette précaution permet de protéger vos fonds principaux en cas d’arnaque ou de faille dans une application tierce, les attaques par phishing et les smart contracts malveillants étant malheureusement fréquents dans l’univers des cryptomonnaies.

Autre enjeu tout aussi important : garder une vision d’ensemble. Quand on multiplie les portefeuilles et les campagnes, on finit vite par perdre le fil de ce que l’on détient, où, et pourquoi. Des outils comme Invvest permettent justement de connecter vos différents wallets, de les renommer selon leur usage, et de suivre vos avoirs crypto aux côtés de vos actifs financiers plus traditionnels. C’est une manière simple de replacer vos airdrops dans une logique de diversification plus large.

Un autre aspect à ne pas sous-estimer concerne la fiscalité. Dans de nombreux pays, dont la France, recevoir gratuitement des jetons est considéré comme une entrée de valeur imposable. Ne pas anticiper cette dimension peut vous placer en situation délicate face à l’administration fiscale. Mieux vaut donc vous informer précisément sur vos obligations légales dès les premiers gains significatifs issus des airdrops.

Enfin, la volatilité des jetons distribués impose une grande réactivité. La valeur d’un token reçu peut varier de manière brutale, parfois dès les premières heures suivant son listing sur un exchange. Être prêt à agir rapidement, que ce soit pour sécuriser vos gains ou pour conserver des tokens jugés prometteurs, fait partie intégrante d’une participation maîtrisée aux airdrops.

Une opportunité qui demande réflexion et discernement

Vous l’avez compris, les airdrops crypto ne se résument pas à de simples distributions gratuites de tokens. Derrière cette apparente facilité se cachent à la fois des opportunités de découvrir de nouveaux projets et des risques réels liés à la complexité des missions, aux frais souvent sous-estimés et aux pièges marketing.

La clé réside dans votre capacité à sélectionner avec soin les projets auxquels vous participez et à évaluer ce qu’ils peuvent réellement vous apporter. Être attentif à la réputation des équipes, gérer vos portefeuilles de manière sécurisée, comprendre vos obligations fiscales et savoir agir rapidement sont autant d’éléments qui feront toute la différence dans votre stratégie.